비만 세포

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

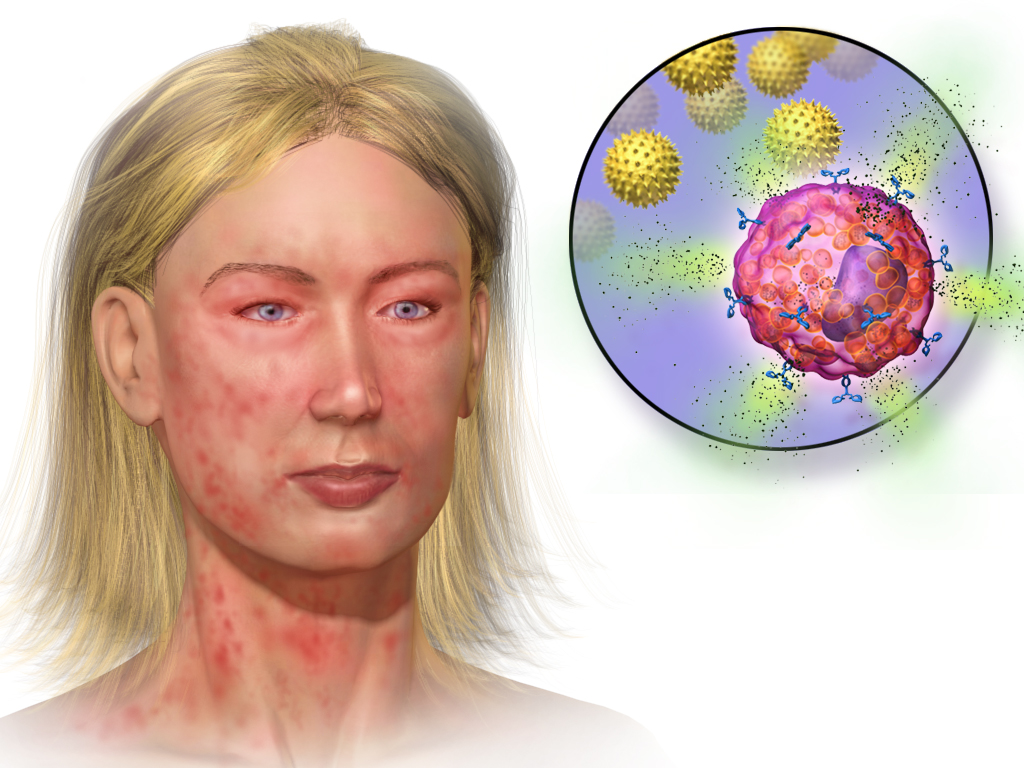

비만 세포는 혈액 내 호염기성 과립구와 유사한 과립 세포로, 히스타민과 헤파린을 함유하며 염증 과정에 핵심적인 역할을 한다. 비만 세포는 알레르기 반응, 면역 반응, 자가면역 질환, 그리고 특정 암과 같은 다양한 질병에 관여하며, 탈과립을 통해 여러 매개체를 방출한다. 1878년 파울 에를리히에 의해 처음 발견되었으며, 알레르기 질환, 아나필락시스, 비만 세포증, 비만 세포 활성화 증후군 등 다양한 임상적 중요성을 가진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 결합 조직 세포 - 지방 세포

지방 세포는 에너지 저장, 체온 조절, 호르몬 분비 등 다양한 기능을 수행하며 갈색, 골수, 백색 지방 세포로 나뉘고 대사 질환과 관련 있는 지방 저장 세포이다. - 결합 조직 세포 - 대식세포

대식세포는 식세포 작용, 항원 제시, 사이토카인 분비를 통해 면역 반응에 핵심적인 역할을 하는 면역 세포이며, 단핵구의 분화를 통해 생성되어 염증 조절, 상처 치유, 조직 재생 등에 관여하고 다양한 질병 및 암의 성장과 전이에 영향을 미친다. - 세포 - 체세포

체세포는 다세포 생물의 몸을 이루는 세포로서 생식세포와 구별되며 불임성을 가지고, 종에 따라 생식세포계열과 분리되기도 하지만 체세포 배 발생 능력을 보이기도 하며, 유전 정보, 복제, 유전자 변형, 바이오뱅킹, 세포 노화 연구 등에 활용된다. - 세포 - 세포질

세포질은 핵을 제외한 세포 내부를 채우는 물질로, 세포질 기질, 세포소기관, 세포질 내포물로 구성되어 세포 형태 유지, 항상성 유지, 세포소기관 지탱, 물질대사 관련 물질 저장 등의 기능을 수행하며 액체 또는 젤 형태를 띤다.

2. 구조

thumb

비만 세포는 혈액 속의 호염기성 과립구(백혈구의 일종)와 매우 유사하며, 둘 다 히스타민과 헤파린(항응고제)을 함유한 과립 세포라는 공통점을 가진다. 그러나 세포 핵의 모양에서 차이가 있는데, 호염기성 과립구의 핵은 엽상인 반면 비만 세포의 핵은 둥글다. 면역글로불린 E(IgE)의 결정화 단편 영역(Fc region)은 비만 세포와 호염기성 과립구에 결합하며, IgE의 항원 결합 부위가 항원에 결합하면 세포가 히스타민 및 기타 염증 매개체를 방출하게 된다.[5]

이러한 유사성 때문에 비만 세포가 조직으로 이동한 호염기성 과립구라는 추측이 있었지만, 이 둘은 골수에서 CD34 분자를 발현하는 공통적인 전구체를 공유한다. 호염기성 과립구는 성숙된 상태로 골수를 떠나는 반면, 비만 세포는 미성숙한 형태로 순환하며 조직 부위에서만 성숙한다. 미성숙한 비만 세포가 정착하는 부위가 그 특성을 결정할 가능성이 높다.[6] 순수한 마우스 비만 세포 집단의 ''시험관 내'' 분화 및 성장은 concanavalin A로 자극된 비장 세포에서 파생된 배양 배지를 사용하여 처음으로 수행되었다.[7] 이후, T 세포 유래 인터루킨 3가 비만 세포 분화 및 성장에 필요한 배양 배지에 존재하는 성분임이 밝혀졌다.[8]

2. 1. 비만 세포 아형

설치류의 비만 세포는 결합 조직형 비만 세포와 점막 비만 세포, 두 가지 아형으로 나뉜다. 점막 비만 세포의 활동은 T 세포에 의존한다.[9]2. 2. 분포

비만 세포는 대부분의 조직에서 혈관, 신경, 림프관을 특징적으로 둘러싸고 있으며,[10] 특히 피부, 폐의 점막, 소화관과 같은 외부 세계와 내부 환경 사이의 경계, 그리고 구강, 결막, 코 근처에서 두드러지게 나타난다.[6]3. 기능

비만 세포는 염증 과정에서 중요한 역할을 수행한다. 비만 세포는 알레르겐, 손상 관련 분자 패턴(DAMP), 병원체 관련 분자 패턴(PAMP) 등에 의해 활성화될 수 있다.

- 알레르겐: 비만 세포는 면역글로불린 E(IgE)에 대한 고친화성 수용체 (FcεRI)를 발현한다. IgE는 형질 세포에서 생성되며 특정 항원에 특이적이다. 알레르기 반응에서 알레르겐이 비만 세포에 결합된 IgE와 결합하면, 두 개 이상의 IgE 분자가 가교결합하면서 비만 세포가 활성화된다.

- 손상 관련 분자 패턴 (DAMP): 물리적 손상에 의해 방출되는 DAMP는 패턴 인식 수용체를 통해 비만 세포를 활성화시킨다.

- 병원체 관련 분자 패턴 (PAMP): 병원체의 PAMP는 패턴 인식 수용체를 통해 비만 세포를 활성화시킨다.

- 기타: 보체계 단백질, 오피오이드 수용체를 통한 모르핀, 리간드 개폐 이온 채널 등도 비만 세포를 활성화시킬 수 있다.[3][20][6]

이러한 활성화 과정을 통해 비만 세포는 세포 내 과립에 저장된 다양한 매개체를 방출하여 염증 반응을 유발하거나 조절한다.

또한, 비만 세포는 핵 DNA를 방출하여 호중구 세포 외 트랩과 유사한 비만 세포 세포 외 트랩(MCET)을 형성하여 다양한 미생물을 가두어 죽일 수 있다.

3. 1. 탈과립

비만 세포는 염증 과정에서 핵심적인 역할을 한다. 비만 세포가 활성화되면 저장된 과립에서 국소 미세 환경으로 염증을 유발하는 물질인 "매개체"를 선택적으로 방출('''분획 탈과립''')하거나 빠르게 방출('''아나필락시스 탈과립''')할 수 있다.[3][20] 비만 세포는 알레르겐이 IgE 수용체(예: FcεRI)와 가교결합을 통해, 손상 관련 분자 패턴 (DAMP)에 대한 패턴 인식 수용체를 통한 물리적 손상, 병원체에 대한 패턴 인식 수용체를 통한 병원체 관련 분자 패턴 (PAMP) 및 관련 G 단백질 연결 수용체 (예: 오피오이드 수용체를 통한 모르핀) 또는 리간드 개폐 이온 채널을 통해 탈과립을 하도록 자극될 수 있다.[3][20] 보체계 단백질 또한 비만 세포의 막 수용체를 활성화하여 다양한 기능을 수행할 수 있다.[6]비만 세포는 항체의 가장 적은 구성원인 IgE의 Fc 영역에 대한 고친화성 수용체 (FcεRI)를 발현한다. 이 수용체는 IgE 분자의 결합이 본질적으로 비가역적일 정도로 친화력이 높다. 그 결과 비만 세포는 형질 세포 (면역계의 항체 생성 세포)에서 생성된 IgE로 코팅된다. IgE 항체는 일반적으로 특정 항원에 특이적이다.

알레르기 반응에서 비만 세포는 알레르겐이 이미 세포에 코팅된 IgE에 결합할 때까지 비활성 상태를 유지한다. 다른 막 활성화 사건은 후속 탈과립을 위해 비만 세포를 프라이밍하거나 FcεRI 신호 전달과 시너지 효과를 낼 수 있다.[11] 일반적으로 알레르겐은 단백질 또는 다당류이다. 알레르겐은 비만 세포 표면에 결합된 IgE 분자의 가변 영역에 위치한 항원 결합 부위에 결합한다. 두 개 이상의 IgE 분자의 결합(가교결합)이 비만 세포를 활성화하는 데 필요한 것으로 보인다. 가교결합된 IgE 분자와 관련된 세포 결합 Fc 수용체의 세포내 도메인의 클러스터링은 비만 세포 내부에서 활성화를 유도하는 복잡한 일련의 반응을 유발한다. 이 반응은 알레르기의 측면에서 가장 잘 이해되고 있지만, 기생충과 박테리아에 대한 방어 시스템으로 진화한 것으로 보인다.[12]

3. 2. 비만 세포 매개체

알레르겐이 IgE 수용체(FcεRI)와 가교결합하거나, 손상 관련 분자 패턴 (DAMP) 또는 병원체 관련 분자 패턴 (PAMP) 인식, 보체계 단백질 활성화 등을 통해 비만 세포가 자극받으면, 세포 내에 저장된 과립에서 다양한 매개체들이 방출된다. 이를 '''탈과립'''이라고 한다. 비만 세포 탈과립 동안 방출되는 매개체는 다음과 같다:[6][20][13]- 세린 프로테아제: 트립타제, 키마제 등이 있다.

- 히스타민: 비만 세포당 2–5 pg 정도 함유되어 있다. 모세혈관 후 세정맥을 확장시키고, 내피 활성화를 일으켜 혈관 투과성을 증가시킨다. 이는 국소적인 부종 (부기), 온기, 발적을 유발하고 다른 염증 세포를 방출 부위로 끌어들인다. 또한 신경 종말을 탈분극시켜 가려움 또는 통증을 유발한다. 히스타민 방출의 피부 증상은 "홍반 및 팽진" 반응으로 나타난다.[6]

- 세로토닌

- 프로테오글리칸: 주로 헤파린 (항응고제로 작용) 및 일부 콘드로이틴 황산 프로테오글리칸

- ATP

- 리소좀 효소:

- β-헥소사미니다제

- β-글루쿠로니다제

- 아릴설파타제

- 새로 형성된 지질 매개체 (에이코사노이드):

- 트롬복산

- 프로스타글란딘 D2

- 류코트리엔 C4

- 혈소판 활성 인자

- 사이토카인:

- TNF-α

- 염기성 섬유아세포 성장 인자

- 인터루킨-4

- 줄기 세포 인자

- 케모카인 (예: 호산구 주화 인자)

- 활성 산소

3. 3. 신경계에서의 역할

다른 조혈 세포와 달리, 비만 세포는 자연적으로 인간 뇌에 존재하며, 여기서 신경면역계와 상호 작용한다.[15] 뇌에서 비만 세포는 내장 감각(예: 통증) 또는 신경내분비 기능을 매개하거나 혈액-뇌척수액 장벽을 따라 위치한 여러 구조에 위치한다. 여기에는 뇌하수체 경, 송과선, 시상, 시상하부, 구역 마지막 영역, 맥락 얼기, 그리고 수막 근처의 수막 통각 수용체가 포함된다.[15] 비만 세포는 신체와 중추 신경계에서 알레르기 반응 실행 또는 조절, 선천성 및 적응 면역, 자가면역, 염증 등 동일한 일반적인 기능을 수행한다.[15][16] 비만 세포는 여러 시스템에 걸쳐 병원체가 장-뇌 축에 영향을 미칠 수 있는 주요 효과 세포 역할을 한다.[17][18]3. 4. 장에서의 역할

위장관에서 점막 비만 세포는 감각 신경 섬유와 가까이 위치하며 양방향으로 소통한다.[19][17][18] 비만 세포가 탈과립화되면 히스타민, 트립타제, 세로토닌 등의 매개체를 방출한다. 이 매개체는 내장 구심성 신경의 통각 수용체(TRPV1) 수용체를 통해 활성화, 민감화, 막 발현 상향 조절을 유도한다(HRH1, HRH2, HRH3, PAR2, 5-HT3).[19] 그 결과, 신경성 염증, 내장 과민성, 장 운동 이상 (손상된 연동 운동)이 발생한다.[19] 신경 활성화는 비만 세포로 물질 P, 칼시토닌 유전자 관련 펩타이드 같은 신경 펩타이드 신호를 유도하여 관련 G 단백질 연결 수용체에 결합하고, β-헥소사미니다제, 사이토카인, 케모카인, PGD2, 류코트리엔, 에오신 등의 또 다른 매개체의 탈과립화를 유발한다.[19][20]4. 생리학

비만 세포는 염증 과정에서 중요한 역할을 수행한다. 비만 세포는 알레르겐이 면역글로불린 E(IgE) 수용체(예: FcεRI)와 가교결합을 통해, 또는 손상 관련 분자 패턴(DAMP)이나 병원체 관련 분자 패턴(PAMP)에 대한 패턴 인식 수용체를 통해, 또는 G 단백질 연결 수용체나 리간드 개폐 이온 채널을 통해 자극을 받으면 탈과립을 일으킨다.[3][20] 보체계 단백질도 비만 세포의 막 수용체를 활성화하여 다양한 기능을 수행하게 한다.[6]

비만 세포는 IgE에 대한 고친화성 수용체 (FcεRI)를 발현하며, 이 수용체는 IgE 분자와의 결합이 매우 강하다. 비만 세포는 형질 세포에서 생성된 IgE로 코팅되어 있으며, IgE 항체는 특정 항원에 대해 특이적이다.

알레르기 반응에서 비만 세포는 알레르겐이 이미 세포에 코팅된 IgE에 결합할 때까지 비활성 상태로 있다. 알레르겐은 주로 단백질이나 다당류이며, 비만 세포 표면에 결합된 IgE 분자의 항원 결합 부위에 결합한다. 두 개 이상의 IgE 분자가 결합(가교결합)하면 비만 세포가 활성화되고, 세포 내 복잡한 반응을 통해 활성화가 유도된다.[12]

비만 세포는 핵 DNA를 방출하여 호중구 세포 외 트랩과 유사한 비만 세포 세포 외 트랩(MCET)을 형성하여 다양한 미생물을 가두어 죽일 수 있다.

비만세포는 아래와 같은 효소들을 가진다.

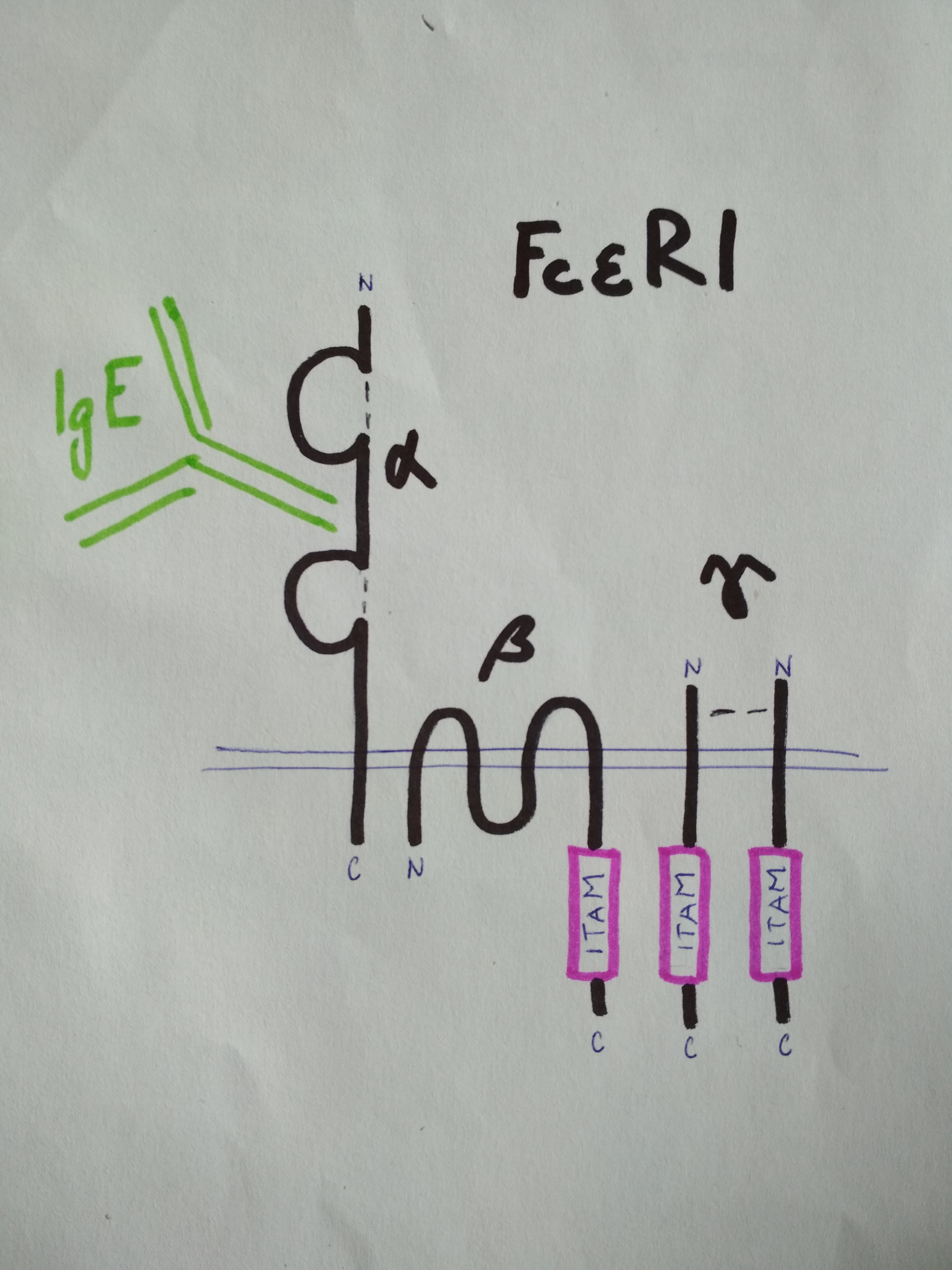

4. 1. FcεR1 수용체 구조

FcεR1은 비만 세포 표면에 발현되는 고친화성 IgE 수용체이다. FcεR1은 하나의 알파(α) 사슬, 하나의 베타(β) 사슬, 그리고 두 개의 동일한 이황화 결합된 감마(γ) 사슬로 구성된 사합체이다. IgE에 대한 결합 부위는 Ig와 유사한 두 개의 도메인을 포함하는 α 사슬의 세포 외 부분에 의해 형성된다. 하나의 막 관통 도메인에는 아스파르트산 잔기가 포함되어 있으며, 다른 하나에는 짧은 세포질 꼬리가 포함되어 있다.[21] β 사슬은 세포질 영역에 단일 면역 수용체 티로신 기반 활성화 모티프 ITAM를 포함한다. 각 γ 사슬은 세포질 영역에 하나의 ITAM을 갖는다. 수용체로부터의 신호 전달 연쇄 반응은 β 및 γ 사슬의 ITAM이 티로신 키나제에 의해 인산화될 때 시작된다. 이 신호는 비만 세포 활성화에 필요하다.[22] 2형 보조 T 세포(Th2) 및 다른 많은 세포 유형은 β 사슬이 부족하므로 신호 전달은 γ 사슬에 의해서만 매개된다. 이는 α 사슬이 소포체 유지 신호를 포함하여 α 사슬이 ER에서 분해된 채로 유지되기 때문이다. α 사슬을 공동 형질감염된 β 및 γ 사슬과 조립하면 ER 유지가 가려지고 α β γ 복합체가 골지체로, 그리고 쥐의 경우 원형질막으로 수출될 수 있다. 인간의 경우, α 사슬의 ER 유지를 상쇄하는 데 γ 복합체만 필요하다.[21]

4. 2. 알레르겐 반응 과정

알레르겐은 단백질 또는 다당류이며, 비만 세포 표면에 결합된 IgE 분자의 가변 영역에 위치한 항원 결합 부위에 결합한다. 두 개 이상의 IgE 분자가 결합(가교결합)하면 비만 세포가 활성화된다. 가교결합된 IgE 분자와 관련된 세포 결합 Fc 수용체의 세포내 도메인의 클러스터링은 비만 세포 내부에서 활성화를 유도하는 복잡한 일련의 반응을 유발한다.[12]FcεR1은 비만 세포 표면에 발현되는 고친화성 IgE 수용체이다. 알레르겐 매개 FcεR1 가교 신호는 림프구에 항원이 결합하여 발생하는 신호 전달 사건과 매우 유사하다. Lyn 티로신 키나아제는 FcεR1 β 사슬의 세포질 말단과 연관되어 있다. 항원이 FcεR1 분자를 가교하면, Lyn 티로신 키나아제는 세포질 내 FcεR1 β 및 γ 사슬의 ITAM을 인산화시킨다. 인산화되면 Syk 티로신 키나아제가 γ 사슬에 위치한 ITAM으로 모집된다. 이것은 Syk 티로신 키나아제의 활성화를 유발하여 인산화를 일으킨다.[22] Syk는 여러 단백질을 표적으로 삼아 활성화를 유도하기 때문에 신호 증폭 키나아제 활성으로 기능한다.[23] 이 항원 자극 인산화는 FcεR1 매개 신호 전달 연쇄 반응에서 다른 단백질의 활성화를 유발한다.[24]

4. 3. 탈과립 및 융합

Lyn 티로신 키나아제는 FcεR1 β 사슬의 세포질 말단과 연관되어 있다. 항원이 FcεR1 분자를 가교하면, Lyn 티로신 키나아제는 세포질 내 FcεR1 β 및 γ 사슬의 ITAM을 인산화시킨다. 인산화되면 Syk 티로신 키나아제가 γ 사슬에 위치한 ITAM으로 모집된다. 이것은 Syk 티로신 키나아제의 활성화를 유발하여 인산화를 일으킨다.[22] Syk는 여러 단백질을 표적으로 삼아 활성화를 유도하기 때문에 신호 증폭 키나아제 활성으로 기능한다.[23]Syk 인산화 단계에 의해 활성화되는 중요한 어댑터 단백질은 T 세포 활성화 링커(LAT)이다. LAT는 인산화에 의해 변형되어 새로운 결합 부위를 생성할 수 있다.[23] 포스포리파제 C 감마(PLCγ)는 LAT에 결합되면 인산화되며, 이후 이노시톨 삼인산(IP3)과 디아실글리세롤(DAG)을 생성하기 위해 포스파티딜이노시톨 비스인산 분해를 촉매하는 데 사용된다. IP3는 칼슘 수치를 높이고, DAG는 단백질 키나아제 C(PKC)를 활성화한다. 티로신 키나아제 FYN은 Grb2-결합 단백질 2(Gab2)를 인산화시키는데, 이는 포스포이노시티드 3-키나아제에 결합하여 PKC를 활성화시킨다. PKC는 미오신 경쇄 인산화 과립의 움직임을 활성화시키고, 이는 액틴-미오신 복합체를 해체하여 과립이 세포막과 접촉하게 한다.[22]

비만 세포 과립은 이제 세포막과 융합될 수 있다. 가용성 N-에틸말레이미드 민감성 융합 부착 단백질 수용체 SNARE 복합체는 이 과정을 매개한다. 서로 다른 SNARE 단백질이 상호 작용하여 융합을 촉매하는 서로 다른 복합체를 형성한다. Rab3 구아노신 삼인산 분해효소와 Rab 관련 키나아제 및 포스파타아제는 휴지 상태의 비만 세포에서 과립 막 융합을 조절한다.

4. 4. MRGPRX2 수용체

MRGPRX2는 사람 비만 세포에만 있는 G 단백질 연결 수용체이다. 병원체 관련 분자 패턴 (PAMP)을 인식해서 항균 반응을 일으키는 중요한 역할을 한다.[25] 이 수용체는 그람 양성 세균이 만드는 쿼럼 감지 분자 (QSM) 중 하나인 역량 자극 펩타이드 (CSP) 1과 결합한다.[25] 결합 후에는 G 단백질로 신호를 보내 비만 세포를 활성화시킨다. 활성화된 비만 세포는 활성산소종(ROS), TNF-α, PGD2 같은 항균 물질을 내뿜어 세균의 성장을 막고 생물막 형성을 억제하며, 다른 면역 세포들도 불러 모은다.MRGPRX2 수용체는 세균 감염 치료의 표적이 될 수 있으며, 화합물 48/80 같은 효능제를 써서 활성화할 수 있다.[26] 다른 QSM이나 그람 음성 세균의 신호도 이 수용체를 깨울 수 있다는 가설도 있다. 바르토넬라 만성 감염 환자에게서 나타나는 비만 세포 활성화 증후군은 아직 정체가 밝혀지지 않은 쿼럼 감지 분자(히스타민 자체일 가능성도 있음) 때문일 수 있다. 이런 환자들은 IgE 수용체 경로보다 덜 특이적인 경로, 즉 MRGPRX2 경로를 통해 음식 과민증이 생길 수 있고, 주기적으로 피부 병변이나 피부묘기증이 나타나기도 한다.

4. 5. 효소

5. 임상적 중요성

비만 세포는 기생충 감염, 비만 세포 활성화 장애, 알레르기 질환, 아나필락시스, 자가면역질환, 비만 세포증, 단클론성 질환, 신생물성 질환, 비만 세포 활성화 증후군 등 다양한 임상적 질환과 관련되어 있다.[27][29][30][37]

5. 1. 기생충 감염

비만 세포는 특정 선충류 및 원생동물과 같은 병원성 기생충 감염에 반응하여 IgE 신호를 통해 활성화된다.[27] 영향을 받는 것으로 알려진 다양한 종에는 ''T.spiralis'', ''S.ratti'' 및 ''S.venezuelensis''가 있다.[27] 이는 IL-4, IL-5 및 IL-13의 신호 전달로 특징지어지는 제2형 세포 매개 이펙터 면역을 통해 수행된다.[27][28] 이는 알레르기성 염증을 더 일반적으로 유발하는 동일한 면역 반응이며 비만 세포 외의 이펙터를 포함한다.[27][28] 이 반응에서 비만 세포는 혈관 투과성을 증가시켜 일부 벌레를 배출하는 데 도움이 되는 것으로 여겨지는 비만 세포 키마제 1 (CMA1)과 함께 상당한 양의 IL-4 및 IL-13을 방출하는 것으로 알려져 있다.[27]5. 2. 비만 세포 활성화 장애

'''비만 세포 활성화 장애'''('''MCAD''')는 면역 질환의 일종으로, 비만 세포에서 분비되는 중간 물질로 인해 다양한 증상이 나타나지만, 병의 발생 원인, 치료 방법, 증상 등에서 약간의 차이를 보인다.[29][30] 비만 세포 활성화 장애는 2010년에 처음 분류되었다.[29][30]비만 세포 활성화 장애에는 알레르기 질환, 아나필락시스, 자가면역 질환, 비만 세포증, 단클론성 질환, 신생물성 질환, 비만 세포 활성화 증후군(MCAS) 등이 있다.

- 알레르기 질환은 IgE 신호에 의해 매개되어 비만 세포 탈과립을 유발한다.

- 아나필락시스는 알레르겐에 대한 심각한 전신 반응으로, 비만 세포의 전신 탈과립으로 인해 혈관이 확장되고 심하면 쇼크를 일으킬 수 있다.

- 자가면역 질환에서 비만 세포는 염증을 유발하는 세포를 모으고, 항체 및 보체 성분에 의존적인 활성을 보인다.

- 비만 세포증은 비정상적으로 많은 수의 비만 세포와 CD34+ 비만 세포 전구체가 존재하는 드문 단클론성 비만 세포 질환이다.

- 비만 세포종은 과도한 양의 탈과립 생성물을 분비할 수 있는 신생물성 질환이다.

- 비만 세포 활성화 증후군(MCAS)은 재발성 및 과도한 비만 세포 탈과립을 포함하며 다른 비만 세포 활성화 질환과 유사한 증상을 유발하는 특발성 면역 질환이다.

5. 2. 1. 알레르기 질환

알레르기는 IgE 신호를 통해 매개되며, 이는 비만 세포 탈과립을 유발한다.[29] 최근에는 IgE와 무관한 "가성 알레르기" 반응도 비만 세포의 MRGPRX2 수용체 활성화를 통해 매개되는 것으로 여겨진다(예: 근육 이완제, 아편유사제, 이카티반트, 플루오로퀴놀론과 같은 약물).[31]피부 및 점막 알레르기의 많은 형태가 비만 세포에 의해 크게 매개되며, 이는 천식, 습진, 가려움증(다양한 원인), 알레르기 비염, 알레르기 결막염에서 중심적인 역할을 한다. 항히스타민제는 신경 종말에서 히스타민의 작용을 차단하여 작용한다. 크로모글리케이트 기반 약물(크로모글리케이트나트륨, 네도크로밀)은 비만 세포 탈과립에 필수적인 칼슘 채널을 차단하여 세포를 안정화시키고 히스타민 및 관련 매개체의 방출을 방지한다. 류코트리엔 길항제(몬테루카스트 및 자피르루카스트 등)는 류코트리엔 매개체의 작용을 차단하며, 알레르기 질환에서 점점 더 많이 사용되고 있다.[6]

칼슘은 불화나트륨에 노출된 후 비만 세포에서 히스타민의 분비를 유발한다. 분비 과정은 불소 활성화 단계와 칼슘 유도 분비 단계로 나눌 수 있다. 불소 활성화 단계에는 세포 내 cAMP 수치의 상승이 동반되는 것으로 관찰되었다. 획득된 높은 수준의 cAMP는 히스타민 방출 동안 지속된다. 또한 카테콜아민은 불소 유도 히스타민 방출을 현저하게 변경하지 않는 것으로 밝혀졌다. 불화나트륨 유도 히스타민 분비의 두 번째 단계(첫 번째 단계는 아님)가 테오필린에 의해 억제된다는 사실도 확인되었다.[32] 혈관 확장 및 모세 혈관 투과성 증가는 H1 및 H2 수용체 유형의 결과이다.[33]

히스타민 자극은 위벽 세포의 히스타민(H2) 감수성 아데닐산 시클라제를 활성화시키며, H+ 수송 활성화 및 위벽 세포의 기타 관련 변화에 관여하는 세포 내 [cAMP]의 빠른 증가가 있다.[34]

5. 2. 2. 아나필락시스

아나필락시스(견과류, 벌침, 약물과 같은 알레르겐에 대한 심각한 전신 반응)에서 비만 세포의 전신 탈과립은 혈관 확장을 유발하며, 심한 경우 생명을 위협하는 쇼크 증상을 유발한다.[35][36] 이러한 과립에서 방출되는 물질에는 히스타민, 세로토닌, 헤파린, 콘드로이틴 황산염, 트립타제, 키마제, 카르복시펩티다제, TNF-α가 있다.[35] 이러한 물질은 개인에 따라 양과 비율이 다를 수 있으며, 이는 환자마다 나타나는 증상 차이를 설명할 수 있다.[35]히스타민은 아나필락시스 동안 방출되는 혈관 확장 물질이다.[33]

5. 2. 3. 자가면역

비만 세포는 관절의 류마티스 관절염이나 피부의 수포성 유천포창과 같은 자가면역 및 염증성 질환과 관련된 병리에 연루될 수 있다. 비만 세포는 이러한 질환에서 염증 세포 모집에 관여하며, 항체 및 보체 성분에 의존적인 활성을 보인다.[37]5. 2. 4. 비만 세포증 및 단클론성 질환

비만 세포증은 비정상적으로 많은 수의 비만 세포(mastocytes)와 CD34+ 비만 세포 전구체의 존재를 특징으로 하는 드문 단클론성 비만 세포 질환이다.[38] c-Kit의 돌연변이는 비만 세포증과 관련이 있다.[29] 좀 더 구체적으로, 비만 세포증 환자의 대부분(80% 이상)은 KIT의 키나아제 도메인에서 코돈 816에 돌연변이가 있으며, 이는 ''KIT'' D816V 돌연변이로 알려져 있다.[39][40] 이러한 돌연변이뿐만 아니라 CD2 또는 CD25의 발현(면역 염색 또는 유세포 분석으로 확인)은 원발성 단클론성/단일클론성 비만 세포 활성화 증후군(CMCAS/MMAS)의 특징이다.[40] 비만 세포증에서 가장 흔하게 영향을 받는 기관은 피부와 골수이다.[41]5. 2. 5. 신생물성 질환

비만 세포종은 비만 세포 종양이라고도 하며, 과도한 양의 탈과립 생성물을 분비할 수 있다.[29][30] 이는 개와 고양이에게서 자주 나타난다.[42] 비만 세포와 관련된 다른 신생물성 질환으로는 비만 세포 육종과 비만 세포 백혈병이 있다.5. 2. 6. 비만 세포 활성화 증후군

비만 세포 활성화 증후군(MCAS)은 재발성 및 과도한 비만 세포 탈과립을 포함하며 다른 비만 세포 활성화 질환과 유사한 증상을 유발하는 특발성 면역 질환이다.[29][30] 이 증후군은 치료 반응, 증상, 감별 진단, 비만 세포 탈과립의 생체 지표와 관련된 네 가지 기준에 따라 진단된다.[29][30]6. 역사

비만 세포는 1878년 파울 에를리히가 그의 학위 논문에서 독특한 염색 특성과 큰 과립을 근거로 처음 기술했다. 파울 에를리히는 이러한 과립 때문에 주변 조직에 영양을 공급하기 위해 비만 세포가 존재한다고 잘못 생각했고, 그 결과 ''Mastzellen'' (Mastzellen|마스트첼렌de)라고 명명했다.[43][44] 'Mastzellen'은 독일어로 동물을 살찌게 한다는 뜻의 'Mast'에서 유래했다. 오늘날 비만 세포는 면역 체계의 일부로 여겨진다.

7. 연구

비만 세포에 대한 연구는 꾸준히 진행되고 있으며, 특히 다음과 같은 연구들이 주목받고 있다.

- 자폐증과의 연관성: 자폐 스펙트럼 장애(ASD)를 가진 아동에게서 비알레르기성 비만 세포 활성화가 나타날 수 있다는 연구 결과가 있다. 이는 비만 세포가 뇌 염증 및 신경 발달 문제에 영향을 줄 수 있음을 시사한다.[45]

- 조직학적 염색: 비만 세포 연구에는 다양한 염색 기법이 사용된다. 톨루이딘 블루는 비만 세포 과립의 구성 성분을 염색하는 데 널리 사용되며,[46] 비스마르크 브라운은 비만 세포 과립을 갈색으로 염색한다.[47]

- 세포 표면 마커: 비만 세포의 세포 표면 마커는 Heneberg에 의해 자세히 연구되었으며,[48] 고친화성 IgE 수용체, CD117(c-Kit), CD203c 등이 대표적인 비만 세포 마커로 알려져 있다. 비만 세포 활성화 과정에서 일부 마커의 발현이 변화할 수 있다.[49]

7. 1. 자폐증

자폐 스펙트럼 장애(ASD) 아동은 혈청 IgE 상승 및 만성 두드러기가 없더라도 "알레르기 유사" 문제를 나타낼 수 있는데, 이는 환경적 요인 및 스트레스 유발 요인에 대한 비알레르기성 비만 세포 활성화를 시사한다. 이러한 비만 세포 활성화는 뇌 염증 및 신경 발달 문제에 기여할 수 있다.[45]7. 2. 조직학적 염색

톨루이딘 블루는 산성 뮤코다당류와 글리코아미노글리칸, 비만 세포 과립의 구성 성분을 염색하는 데 가장 흔히 사용되는 염색법 중 하나이다.[46] 비스마르크 브라운은 비만 세포 과립을 갈색으로 염색한다.[47]비만 세포의 세포 표면 마커는 Heneberg에 의해 자세히 논의되었으며,[48] 비만 세포의 일부가 CD34 항원에 양성이므로, 비만 세포가 줄기 세포 또는 전구 세포 분리물에 실수로 포함될 수 있다고 주장했다. 고전적인 비만 세포 마커에는 고친화성 IgE 수용체, CD117(c-Kit), CD203c(대부분의 비만 세포 집단에 해당)가 있다. 일부 분자의 발현은 비만 세포 활성화 과정에서 변경될 수 있다.[49]

8. 기타 생물

참조

[1]

웹사이트

labrocytes

http://www.memidex.c[...]

Memidex

2011-02-19

[2]

간행물

Beiträge zur Theorie und Praxis der Histologischen Färbung

[3]

간행물

Mast cell function: a new vision of an old cell

[4]

간행물

Distinguishing mast cell and granulocyte differentiation at the single-cell level

[5]

서적

Human Anatomy and Physiology

https://archive.org/[...]

Pearson Benjamin Cummings

[6]

간행물

4. IgE, mast cells, basophils, and eosinophils

2003-02

[7]

간행물

Growth of a pure population of mouse mast cells in vitro with conditioned medium derived from concanavalin A-stimulated splenocytes

1981-04

[8]

간행물

Interleukin 3: A differentiation and growth factor for the mouse mast cell that contains chondroitin sulfate E proteoglycan

1984-03

[9]

서적

Allergy and allergic diseases: the new mechanisms and therapeutics

Humana Press

[10]

간행물

Histamine-mediated autocrine signaling in mesenteric perilymphatic mast cells

2020-03

[11]

간행물

A shot in the arm for mast cells

2008-05

[12]

간행물

Molecular mechanisms of spontaneous and directed mast cell motility

[13]

간행물

Ion channels regulating mast cell biology

2013-05

[14]

간행물

Central nervous system neurons acquire mast cell products via transgranulation

2005-11

[15]

간행물

Mast cells in meningiomas and brain inflammation

[16]

간행물

Potential therapeutic targets for intracerebral hemorrhage-associated inflammation: An update

2020-05

[17]

간행물

Brain-gut axis in the pathogenesis of Helicobacter pylori infection

[18]

간행물

The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems

[19]

간행물

The role of mast cells in functional GI disorders

[20]

간행물

Mast cell mediators: their differential release and the secretory pathways involved

[21]

간행물

The high-affinity IgE receptor (FcεRI): from physiology to pathology

[22]

서적

Cellular and Molecular Immunology

Elsevier

[23]

간행물

Macromolecular protein signaling complexes and mast cell responses: a view of the organization of IgE-dependent mast cell signaling

2002-09

[24]

간행물

FcεR1-mediated tyrosine phosphorylation of multiple proteins, including phospholipase Cγ1 and the receptor βγ2 complex, in RBL-2H3 rat basophilic leukemia cells

1992-07

[25]

간행물

A Connective Tissue Mast-Cell-Specific ReceptorDetects Bacterial Quorum-Sensing Moleculesand Mediates Antibacterial Immunity

https://www.cell.com[...]

2021-07-07

[26]

간행물

Immunoglobulin E-independent activation of mast cell is mediated by Mrg receptors

https://www.scienced[...]

2021-07-07

[27]

간행물

Transcriptional regulation of mast cell and basophil lineage commitment

2016-09

[28]

간행물

The 3 major types of innate and adaptive cell-mediated effector immunity

https://linkinghub.e[...]

2015-03

[29]

간행물

Mast Cell Activation Syndrome

[30]

간행물

Mast cell activation syndrome: Proposed diagnostic criteria

[31]

간행물

Unlocking the Non-IgE Mediated Pseudo-Allergic Reaction Puzzle with Mas-Related G-Protein Coupled Receptor Member X2 (MRGPRX2)

2021-05

[32]

간행물

Sodium fluoride evoked histamine release from mast cells. A study of cyclic AMP levels and effects of catecholamines

1983-04

[33]

간행물

Histamine-induced venodilation in human beings involves both H1 and H2 receptor subtypes

1994-03

[34]

간행물

Histamine, cAMP, and activation of piglet gastric mucosa

1982-02

[35]

간행물

A Puzzling Mast Cell Trilogy: Anaphylaxis, MCAS, and Mastocytosis

2023-10-25

[36]

논문

Anaphylaxis and Mast Cell Disorders

https://linkinghub.e[...]

2022-02-01

[37]

논문

Mast cells: a cellular link between autoantibodies and inflammatory arthritis

2002-09

[38]

논문

Mastocytosis: state of the art

[39]

논문

KIT mutation analysis in mast cell neoplasms: recommendations of the European Competence Network on Mastocytosis

2015-06

[40]

논문

Mastocytosis and Mast Cell Activation Disorders: Clearing the Air

2021-10-19

[41]

논문

Cutaneous manifestations in patients with mastocytosis: Consensus report of the European Competence Network on Mastocytosis; the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; and the European Academy of Allergology and Clinical Immunology

https://linkinghub.e[...]

2016-01

[42]

웹사이트

Cutaneous Mast Cell Tumors

http://www.merckvetm[...]

2007-07-08

[43]

Dissertation

Beiträge zur Theorie und Praxis der histologischen Färbung

Leipzig University

[44]

웹사이트

Mastocyte - Definition

http://www.mondofact[...]

2010-08-16

[45]

논문

Mast cell activation and autism

2012-01

[46]

논문

A selective stain for mast cells

1975-05

[47]

논문

Modified bismarck brown staining for demonstration of soft tissue mast cells

http://tru.uni-sz.bg[...]

2017

[48]

논문

Mast cells and basophils: trojan horses of conventional lin- stem/progenitor cell isolates

2011-11

[49]

논문

Topography of signaling molecules as detected by electron microscopy on plasma membrane sheets isolated from non-adherent mast cells

2007-12

[50]

논문

Peptidergic regulation of gastrointestinal motility in rodents

Elsevier BV

[51]

웹인용

labrocytes

http://www.memidex.c[...]

Memidex

2017-01-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com